二战风云如何决定市长选举的胜负

来源:乐飞网

更新时间:2024-05-08 14:34:39

市长选举的胜负主要由民心、资源控制、军事威慑和外交策略四个核心要素决定。民心是基础条件,直接影响市民支持率;资源储备决定城市运转效率;军事力量用于保障选举安全;外交关系则能通过盟友间接影响选举结果。这四者相互关联,需同步推进才能确保选举优势。

民心管理主要通过调整税率和完成城市任务实现。税率过高会导致民心快速下降,但短期内能获取更多黄金用于紧急建设;长期维持中等税率(35%-40%)是稳定民心的常规手段。市政厅发布的民生任务如修建民居、升级农场等,完成后可显著提升民心。需注意民心低于50时人口增长会大幅减缓,进而影响劳动力供给和军队招募效率。

资源控制的关键在于平衡采集与消耗。钢铁和石油是前期最紧缺的资源,需优先升级对应生产建筑至6级以上,并保持满负荷运转。粮食和稀有矿场则根据中期需求调整,过度开采可能导致后期科技研发受阻。仓库等级决定了资源储备上限,在选举前需确保关键资源不低于安全线,避免因短缺引发市民不满。

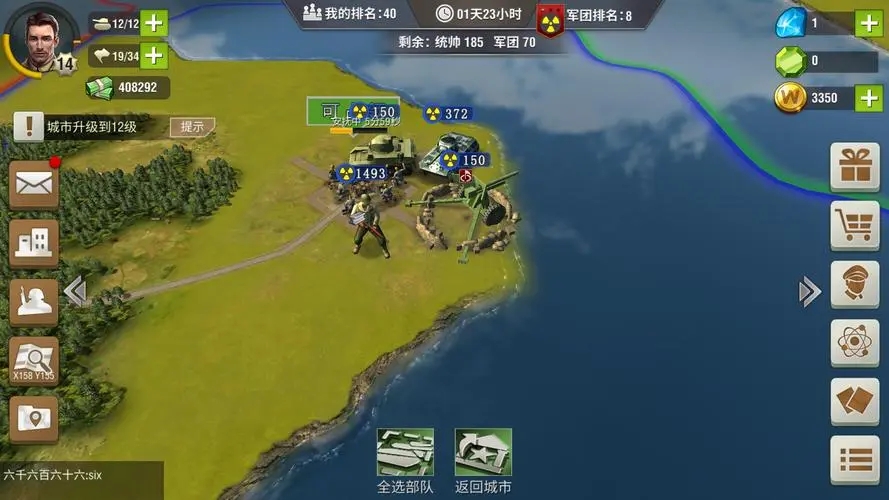

军事威慑体现在驻军数量与兵种搭配上。选举期间在城内保留至少1万特种部队或装甲车能有效防止敌对势力突袭,侦察机群定期巡逻可提前发现威胁。需过度驻军会消耗大量粮食储备,需通过闭门不出的指挥所设置减少非必要损耗。火箭炮和喀秋莎等远程单位部署在城外要道,能形成战略缓冲区域。

加入活跃度高的军团可获得物资援助和军事支援,但需定期参与集体行动维持贡献度。与周边城市签订互不侵犯条约能减少选举干扰,而通过贸易协定换取稀缺资源则能缓解内部压力。需警惕频繁外交互动可能暴露自身战略意图,关键谈判应安排在选举前中期完成。

保持民心稳定是底线,资源储备决定应变能力,军事存在提供安全保障,外交网络则为意外情况留出回旋余地。四者需动态调整,任何单一要素的短板都可能导致选举失利。